快捷导航

19世纪中期至20世纪初,美国农业期刊作为联结城乡的知识出版物,推动了农业与乡村的现代化。但是,它们的性质和身份并非一成不变,而是在数十年发展与转型中逐渐确定的。内战前,农业期刊过于教条、理想化,身份模糊不定。内战后它们开始转型为“服务者”,向农民传递外界新产生的农业知识。到进步主义时期,它们又延展岀“改革者”的身份,要求在乡村建立城市标准的现代生活。这些转型使农业期刊成为当时面向农民最重要的知识媒介,同时也成为美国资本主义制度下调和城乡、工农业之间矛盾的介质。

农业期刊 [1] 指专为农民创办,向农民推介农业知识、提供务农建议的刊物。在美国,内战结束后农业期刊在乡村广泛传播,及至世纪之交走入千万农户,成为农民劳作与生活中不可或缺的读物 [2] 。作为当时最重要的农业知识传播媒介 [3] ,农业期刊致力于向农民介绍现代农业科学、机械和栽培技术。到进步主义时期,它们还试图为乡村社会改革积极提出方案。20世纪初美国农业部的一份文件甚至总结道:“看起来,农业期刊是一种对美国农业具有主导性影响的因素……是迄今为止最有效的农业推广渠道。” [4] 但是,农业期刊并非一开始就有服务农民乃至改造乡村的愿景,这是它们不断适应农业专业化与社会改革话语而自我转型的结果。

以往学界对19世纪美国农业期刊的研究侧重于刊物自身的发展壮大,着力于揭示其商业运作与内容变化,或关注刊物与乡村进步的关系。总的看来,现有研究大多肯定了农业期刊对农业及乡村现代化的促进作用,却对其身份转变语焉不详。本文试图依托前人成果基础,通过考察农业期刊的发展与转型,对上述问题作出阐释。

19世纪早期,美国东部城市急剧扩张;与此同时,欧洲也经历了拿破仑战争以及战后的工业化、城市化。美国农产品同时拥有了充足的海内外消费市场。农业生产在工业、资本和劳力的入侵下与商业世界联系日益紧密,成为美国经济发展的一大支柱。然而,与农业的重要地位不相符合的是,农民的务农手段却十分原始单一。东北部的自耕农笃信传统的“月相务农”,在田地里的一切指令都需要参照月亮盈缺。南方种植园主要依赖奴隶劳动,虽然新发明的轧棉机一定程度上提高了棉花产出率,但他们从根本上说并不注重种植技术的改进 [5] 。

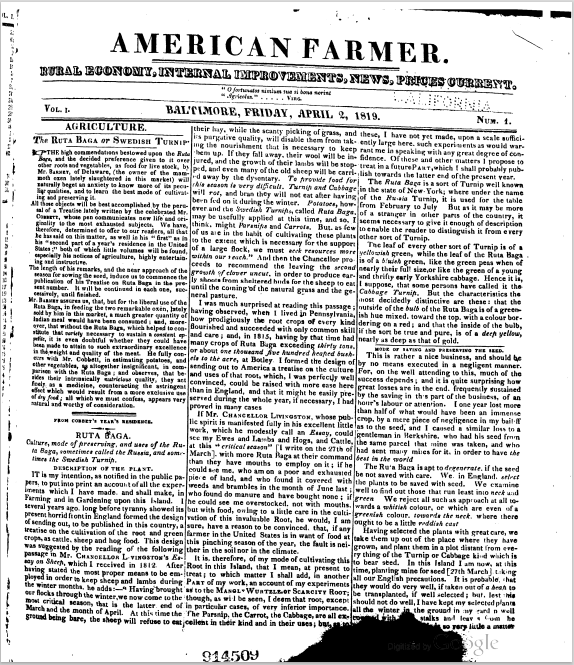

最初,学会的研究交流限于内部,与真正的乡下农民几无直接联系,但情况在1819年发生了改变。当年马里兰州农业学会的理事约翰•斯图尔特•斯金纳(John Stuart Skinner)创办了美国历史上第一份农业期刊《美国农民》( American Farmer ),主要面向乡村发行 [8] 。他在创刊辞中谈道:“《美国农民》的伟大目标和骄傲在于从每个农产业分支与来源渠道中收集信息,让读者能够学到各种经过验证的最佳耕种方法。” [9] 斯金纳本人是一名牧畜繁殖方面的研究者,基于农学钻研的使命感,他将《美国农民》作为将理论付诸实践的实验平台,办刊理念主要基于学问而非商业盈利 [9] 。根据他后来的宣言,其认为农业期刊的目的是协助农民快速适应新的农学技艺,让农务变得理性化,农民能“在科学之光的照耀下兴旺起来,并获得快乐” [11] 。

虽然《美国农民》经营时间不长,但在当时美国农学界颇具影响。它不仅背靠马里兰农业学会,得到学会成员持续供稿,还获得了杰斐逊、麦迪逊、皮克林等政坛要员的赞助。19世纪20年代,它成为农业科学化运动的一大论战平台,引领了接下来的农业期刊出版浪潮。它在两方面为后来的农业期刊奠定了基础:其一是基本内容框架。如同该刊封面的自我标语“精选农业经济与农业进步的原创文章,并附有图画与乡村产品的价格趋势”,如此内容组合为后来者长期沿袭。从19世纪30年代至20世纪初,农业期刊虽然追加了不少新的版面或设计,但宣传新型农业技术的文章和农产品交换物价表仍是“核心配置”。其二是科学务农的主题。斯金纳严谨的科学观为“科学务农”的主题定下基调,后来者依照《美国农民》的先例,向农民推荐深耕、轮作等适合当地的优越耕作方式,提倡为农牧场做日常收支和工作记录,鼓励发展多元化种植。

《美国农民》创刊近十年后,东部大型城市的农业学会最先活跃起来,资助了《纽约农民》( New-York Farmer )、《庄稼人》( Cultivator ) 等一批具有地域影响力的农业期刊出版,范围涵盖东北部老农业区 [12] 。纽约州很快成了盛产农业期刊的大本营,出产了全国近一半种类的农业期刊,后来著名的《美国务农者》( American Agriculturist )和《乡村绅士》 ( Country Gentleman )皆创于该州。进入 1940 年代,中西部随着拓荒者家庭增多和农牧场面积迅速扩大,也创立了一些专供中西部农作的农业期刊,如《草原农民》( Prairie Farmer )、《密歇根农民》( Michigan Farmer) 宣传草原农业的因地制宜,属于其中佼佼者 [13] 。到内战前夕, 农业期刊的种子已撒播全国,短短40年间就有上百种大大小小的农业期刊面世。

其次,农业期刊矛盾、模糊的身份定位也妨碍了农民的接受。它们并非像出版商宣传的那样是纯粹的知识“教导者”,有时会带有城市上层精英的意识形态。“建国之父”如杰斐逊和华盛顿对农业问题的重视、对农民身份的推崇,以及在农业实验上的身体力行,既为农业期刊提供了范例,也让后者习惯于用溯源性的特别眼光看待乡村,此即理查德•霍夫斯塔特(Richard Hofstadter)所称的“农业神线] 。这一观念将自耕农奉持为拥有自然美德、因自食其力而享有独立的完美公民,将务农视为国家最重要的行业,理应受政府保护 [21] 然而,农民却渐渐发现现实背道而驰:他们终日耕种却深陷债务,作为保护者的政府常用不公正的立法侵害他们,甚至城里人也开始嘲笑他们是“乡巴佬”。最后,农民们变得妄自菲薄,许多人放弃土地而迁往城市。

农业期刊出版商除了传授知识外,更执著于纠正这一“偏差”,恢复农民对自身身份的骄傲 [22] 。因而,期刊对具体农耕办法含糊其辞或浅尝辄止,却常常登载称赞农民和提醒农民“神圣”身份的诗歌短文,高喊空泛的口号:“只要不欠债,农民就是真正意义上自由与独立的人”,“用了我们的方法,可以确保农民最基本的繁荣” [23] 而且,内战前绝大部分农业期刊出版商及编辑,包括斯金纳,实际上并非真正农学专业出身。他们仅凭兴趣与热情钻研农业技术,用个人探索得来的经验指导农民,以致其建议有时不切实际甚至前后矛盾 [24] 。当农民看到那些许诺而满怀希望,却发现编辑讲述的那些观点与祖辈告诫相去甚远,并最终证明无用时,便进一步加深了对农业期刊的不信任。一位农民不无夸张地批评供稿作者说:“他们的指导没什么价值,无论在哪方面,说法都漏洞百出” [25] 。

总之,农业期刊在这些内外现实困境中走向了失败,原因既有农民对“照书务农”的敌视,也有农业期刊自身身份定位模糊的问题。出版商既太过理想地想凭自己有限的知识教导农民,也热衷于为维护“农业神话”而空提教条,结果在“教导者”和“卫道士”两种角色之间摇摆不定,无怪乎农业期刊被农民忽视乃至弃绝。要改善农业水平与农民生活并非朝夕之事,况且,摆在农业期刊面前的是一个因工业化而剧烈变动的社会,若要实现自身的使命,一场转型便势在必行。

内战是农业期刊变革的分水岭,而变革始于出版商及编辑的自我反思。《全国农牧民》( National Stockman and Farmer )的一篇社论曾这样形容农业期刊出版商及编辑在内战前后的区别:内战前,他们以农业知识的“裁断人”(autocrat)自居,自视有责任把科学务农的方法教给思想落后的农民,但这些知识多半来自他们局限的个人经验;内战后,他们是将乡村与外部世界联结起来的“信息传递人”(information conduit),不再视农民为一无所知的“学生”而是寻求服务的“顾客”,因而需要简明、准确地将外界最新的农业科学、技术与信息传递给有此需求的农民“顾客” [26] 。

促成这一转变的原因,首先是美国农业专业化进入了一个空前提速期。内战期间美国已经产生了一些性的农业新技术成果。大量新型农业机械如双排播种机、玉米脱粒机、打谷机等相继发明出来。根据美国专利局记录,19世纪60年代获得专利的农业辅助器械总价值超过3400万美元,仅收割机专利数量就超过了2000种 [27] 。为了解决战时粮食紧缺而务农人手不足的问题,留村农民第一次热切要求学习新型农业技术以节省劳力。约翰•迪尔(John Deere)的新式钢犁、塞拉斯•麦考密克(Cyrus McCormick)的收割机正是这时打响名声,高效的农药、化肥也几乎同时传扬开来 [28] 。战后,因农产品价格持续下跌、南方获释黑奴离开种植园造成劳力空缺,以及新一轮西进高峰造成西部大面积开荒难题,农民们不得不考虑运用新型机械、改良牧畜和科学农场管理技术来保证收获,从而继续保持对农耕新学问的渴求。

其次,联邦政府为了扩大农业产能以支撑城市工业经济的发展,确保粮食产量足够供应全国各大城市不断攀升的常住人口,也采取了种种措施鼓励农业知识生产。比如,1862年成立美国农业部,除监管农产品市场外更致力于普及现代农业知识。同年的《莫里尔法案》(Morrill Act)促成一批同时承担高等农业教育与农业科研的“赠地大学”(Land-Grant College)与农学院。1887年的《哈奇法案》(Hatch Act)则拨发资金在各州建立农业试验站。

政府支持推动了广泛的农技改良革新,既为农业期刊带来了发展机缘,也带来了新的难题:农业门类的知识体量变得更为庞杂,出版商及编辑再也无法像以往那样全面掌握如此宽广的专业领域。于是,他们重新调整自己的位置,将权利交还给农民读者。出版商卢瑟•塔克(LutherTucker)是这一转变的先行者,内战前他已意识到农业期刊的目的“不应是为农民做出判断,而是让农民能够自己做出正确的、适合的选择” [29] 。后来他在其主编的《庄稼人》上进一步说明:“最好的农业期刊应该提供给农民所有的头等事实——无论是科学的还是实验的。” [30] 这标志着农业期刊走出“农业神话”,向服务者身份转型的萌芽。内战后更多出版商有了相似的认识,例如《农刊》( Farm Journal )的主编威尔默•阿特金森(Wilmer Atkinson)就坦陈,农业期刊的功能应是给予农民所有事实信息,让他们能够了解各种新的务农技术、新型机械和商业管理手段 [31] 。

这时,许多农业期刊开始扩大编辑队伍,不再倚重一两名“专家型”主编,他们也不再亲自下乡去捜寻民间见闻,而是推向科层化,建立更多分工明确的部门,并调配人员从各个农业科研机构采集资料,目的是将外界农业专业化的全部新成果传递给农民。编辑撰文更加务实,不再传授个会或经验,不再用充斥“应该”“必须”字眼的居高临下式话语,不再夸夸其谈强调农民的“神圣”身份。由此农业期刊从一人主导转向团队合作,专题内容取代个人风格,客观中立的报道成为公认标准。同时,出版商开始接受在刊物上投放栅栏、油漆、种子等农场供应品的广告,并提供购买渠道,因为它们作为必要的农业信息来源,本应当构成期刊服务的一部分。

为了将农业期刊打造成“服务性质”的知识信息手册,出版商的当务之急是破除农民对“照书务农”的偏见。他们发现,简单粗暴地宣扬“照书务农远不如用农民自己的“白话”讲述科学知识来得实际。过去他们太过注重“教导”而忽略了“接受”,如果不能让农民真正看懂新型农业技术的好处,又何谈冲击他们的旧有传统?编辑们适时地找到了新盟友——农学院和农业试验站。这些机构需要按规定发行周期报告,但主要目标是为同行提供参考,并没有考虑语言的通识性,未受专业农学教育的农民很难解读那些报告上有价值的实验记录、数据及其技术性分析。农学家利贝特•海德•贝利(Liberty Hyde Bailey)评论道:“农民欠缺真正的基本知识去有效地使用周期报告,而且很多时候报告本身就特别深奥,只能当作参考书。” [32]

出版商与编辑为破除农民对“照书务农”的敌视采取的第二项措施,是准确而及时地公布最新农业资讯。内战后随着铁路和内河交通网的全国贯通,农产品供求日趋形成体系。农作物愈加同浮动的商业利益、市场风险紧密,农民便急需掌握农产品市场信息来寻得保障。许多编辑都察觉到这一新现象,建议农民要多了解市场动态,学会预测物价走势 [37] 。为此,农业期刊常设有四种版面:第一,开篇的社论,介绍近期农产业形势,如新的农业政策以及农产品、邮递、运输税率,方便农民调整生产 [38] ;第二,家畜和农产品的市场价格表,附带物价走势预测和营销建议,协助农民计算出售农作物的良机 [39] ;第三,最新农用品的介绍,如不同品牌农业机械的优劣,新的农药化肥、杀虫剂等的使用方法;第四,当地农业活动信息的整合,如农业展会、优种巡回展销、农业机械试用,方便农民制定参加计划。这些版面帮助农民掌握农业技术与信息的最新动向。

最后,编辑还借助农民“自身的例子”来推介农业知识。他们知道许多农民虽抗拒农学家的建议,却乐意向邻居学习一些农活窍门,因此在自己文章中也会举出一些声称“来源于农民”的实验事例,并巧妙地融入实验报告的科学证据,在拉近与农民距离的条件下说明某项农业技术的优势 [40] 。19世纪70年代起许多期刊还刊登“读者来信”,不仅为农民提供交流农作经验的平台,也利于编辑选出特定的来信予以公示,这些信件与编辑立场相符,或至少推荐了编辑认可的农业器具与耕种技巧。有时,编辑也会提前公布一项问题,请读者围绕问题讨论,这给了编辑更多筛选的可能性 [41] 。例如,1880年《美国务农者》有一期刊登了读者讨论铁丝网使用问题的一系列来信:有些人抱怨自己养的马常被铁丝网扎伤,编辑们充分考虑实际普适性后,选择了一位名为路易斯•沃鲁斯(Louis Vorus)的农民的解决办法——他推荐用一种新的铁丝网,这种网又尖又直,但“不会伤及任何动物身上要害” [42] 。

通过这些措施,内战后的农业期刊从农业教育的正面舞台退居幕后,找到了适合自身的角色定位,也借此成为农民最信赖的农业知识媒介。20世纪初《农刊》的一篇文章不无骄傲地宣布,“人们对‘照书务农’的嘲笑几乎消失了” [43] 。的确,到世纪之交,现代农业科学、机械与农场管理方式已在乡村大范围普及,农业期刊功不可没。但是,知识传递仍非农业期刊转型的终点,有的出版商注意到农产品交易中的不平等问题。一些期刊曾设立专栏介绍对此发起的农民组织及其“平义运动”。《农刊》就开设过一个名为“齐心协力”的版面介绍格兰其(Grange)、农盟等农民组织关于农业公正问题的看法 [44] 《草原农民》认为格兰其可称得上是一个“教育机构”,它们“在很多州里已经是成熟的组织,目标是提高农业生产者的社会与思想水平,保护他们的全体利益”,为此长期开设过格兰其的专栏 [45] 。1877年后农盟的米尔顿•乔治(Milton George)接手的《西部乡村》,和1881—1888年由平民党人威廉•A.佩弗(William A. Peffer)担任主编的《堪萨斯农民》( Kansas Farmer ),甚至成为发表平义反铁路社论的典范 [46] 。不过,大部分期刊仅限于此,不愿触及“过于激进”的平义货币理论。随着世纪末平义运动走向沉寂和城市社会改革兴起,农业期刊出版商开始相信,比纯粹的经济正义更为可行的,是农民应享有满意的、有意义的社会生活。

19世纪末美国的快速工业化、城市化与移民涌入引发了一系列社会弊病,遭遇经济萧条的城市中产阶级在集体反思之下,发起了一场声势浩大的社会改革运动一进步主义运动(Progressive Movement),运动席卷全国,最终深入到城乡各个行业。改革者提出要恢复被工业化、城市化“摧毁”的文化传统及道德文明,重建进步的公共社会景象,修正社会伦理与价值观,认为一个文明进步的社会将是人民获得独立、掌握自我命运的保障。

起初,农业期刊出版商就积极参与这场运动,他们接纳进步主义报人“一切新闻准确真实”的职业道德理念,发声“新闻”,并进行自身行业整治 [47] ,《农场、田地与炉边》( Farm,Field,and Fireside )的编辑声称,农业期刊“没有理由跟随报刊去登那些不道德、空洞和害人的煽情文字” [48] 。进步主义者赫伯特•科林伍德(Herbert Collingwood)担任《乡村纽约客》( Rural New-Yorker )主编后,采取了一系列强硬措施整治虚假信息,严格封锁外来的欺诈性文章和夸大事实的产品评测进入期刊,为该刊赢得了“公正道德”的模范形象照。另外,农业期刊出版商还通过建立共同监督机制整顿业内夸大销量和广告失实等不良现象 [50] 。到1910年左右,大多数农业期刊已在监管下完成了规范化 [51] 。

如果说以上种种措施是农业期刊作为“服务者”身份的延续,那么它们在进步主义的伴生产物乡村生活运动(Country Life Movement)中更进一步承担起“乡村改革者”的新身份。事实上,运动的新闻界中有接近一半运营农业期刊,《华莱士农民》( Wallaces Farmer )出版商亨利•华莱士(Henry Wallace)甚至就是一位主要倡导者,在运动中发挥了巨大的指导性作用,此外还有不少定期为农业期刊供稿的作者 [52] 。他们和众多关心乡村未来的城市精英改革家一道,认为城市弊病与粮价的明显上涨不无关系,而背后原因在于乡村仍有大量青壮年流入城市。要想保留乡村社群,就有必要将进步改革推及乡村:一方面要让乡村生活条件能对接城市标准,另一方面还要鼓舞农民,让他们充分参与乡村社会事务,激发对乡村的归属感 [53] 。因此,乡村改革精神被广泛纳入期刊运作,比如《草原农民》上时常登载对乡村生活委员会工作进展的报道,编辑据此将乡村改造的规划传达给农民。《艾奥瓦田庄》( Iowa Homestead )在一份促销手册里声称农业期刊的任务不仅是让农民挣得更多,还要让他们活得更有意义 [54] 。

亨利•华莱士在《华莱士农民》上的社论很有代表性。1910年他曾表示,他的刊物不仅是要向农民推广最好的农耕方法,而且要指导他们履行公民职责和道德义务 [55] 。两年后,他化用《圣经》里使徒保罗所说的“信心、希望和爱”,再次指出:“农民依靠信心播下种子,依靠希望等待市场回报,但如果他对家庭和社群生活没有爱,不愿继续留在农场,那他播下的种子就完全没有意义了。” [56] 最后他具体点明:“驱赶乡下孩子到城市去的不只是城里的高工资,还有乡村在社会生活与休闲娱乐上的极度匮乏……所以,要让懂得种地的人留下来,最重要的事就是在乡村创造令人满意的生活,即让农民享有知识性、社会性、宗教性和经济性的生活。” [57]

“令人满意的生活”应当包含什么?虽然农业期刊的编辑、作者们说法各异,但基本可以按华莱士的话总结为“知识性”“社会性”“宗教性”和“经济性”。例如,许多出版商看到本应传扬宗教与道德价值的乡村教会日渐凋敝,意图拯救其于水火。华莱士倡议“乡村教会应成为社会生活的中心” [58] ,鼓励农民“为了改进社群而组织教会” [59] ,鼓励牧师参与更多公共活动而非仅仅忙于传道 [60] ,甚至可以在讲经台上宣传科学务农,因为“牧师是天然的乡村社区” [61] 。《艾奥瓦田庄》主编詹姆斯•M.皮尔斯(James M.Pierce)则从具体的教堂改造着手,“教堂要全天候敞开”,还要增加用于休闲的会堂,年轻人的体育场和游戏室,以及一间阅览室 [62] 。为了帮助教会成为“社会生活中心”,不少农业期刊编辑还发表倡导“教会联合”的文章,要求各教派为强化乡村公共空间而精诚合作。

农业期刊另一个重要改革对象是几乎每个乡村社区都有的老式“一间屋学校”。这种学校只有一间破旧的教室,却由一个勉强符合资格的老师教导全年级课程,反映出低效落后的乡村教育窘境 [63] 。20世纪最初十年,许多农业期刊呼吁“乡村学校合并”,认为此举既能扩大师资和教学资源,也能让学生接受到城镇水平的分级教育。《草原农民》曾介绍加拿大一所合并的乡村学校,评论说“让师资力量更集中,教学才能更好”。编辑表示,这所学校在合并后“上学人数增多了,但却没有增加任何额外开支。这就是乡村学校合并的意义” [64] 。《密苏里乡民》( Missouri Ruralist )主编约翰•F.凯斯(John F.Case)强调“我们密苏里需要乡村学校合并,因为这是解决乡村学校问题的有力方案” [65] 。《堪萨斯农民》的一位编辑认为,即使合并的乡村学校需要更多的经费,“那样就不值得了吗?” [66] ,更何况他们还能“教女孩家政,教男孩农业知识” [67] 。

另一方面,农业出版商与编辑深知,如果没有富足舒适的居家生活作为支撑,学校、教会等公共机构的改革也终究只是空中楼阁。农民只有在生活质量得到实实在在的改观,享受到工业与现代社会给予的便利后,才能摆脱过去穷苦、“土气”、眼界狭窄的形象,成为真正的“乡村绅士”。为此,农业出版商开始大刀阔斧地更新期刊版面风格。其中,广告的变化最为明显。过去农业期刊只登载农用品广告,而到这一时期,乐器、电话、缝纫机、留声机等用于提高生活品质的商品广告反而占了更大版面,甚至放进扉页最醒目的位置。到1920年左右,期刊更致力于把本属于城市市民的享受性商品,如可口可乐、洗衣机、新潮汽车等推荐给农民。希望他们看到琳琅满目的商品广告时,“就好像亲自去了整个国家最大的商店一样,从而有机会显著改善家庭生活网。《艾奥瓦田庄》的一篇文章说:“大部分农家都需要现代的照明、省力器具和不用农妇照顾的暖气。为居家的便捷花钱实在是一项美好的投资。” [69]

在正文部分,出现了更多提供生活窍门或乐趣的新版面。一些期刊设置家庭医疗和法律咨询的专栏,让农民家庭遭遇事故时有文可参。农妇受到重视,为她们开设的专栏种类丰富,包括礼仪、穿着、饮食、健康、婚姻等方面的指导,甚至载有儿童睡前故事,并指导她们如何讲好这些故事 [70] 。

1908年乡村生活委员会的一项调查表明,大部分农民认为他们缺少集体社交活动,在茫茫冬日农闲时期,农民们找不到合适的娱乐来排解枯燥 [71] 。委员会报告称“目前要紧的是,娱乐应成为乡村生活的重要组成部分” [72] 。农业出版商很快做出回应,在期刊上大幅增加由小说、诗歌、笑话和励志金句组成的“娱乐消遣”版。其中,小说是最受欢迎的类别。以往只有少数农业期刊登载表现农家日常的短篇故事,20世纪初,许多期刊开始连载更为惊险刺激的长篇小说,比如,《草原农民》从1910年起连载露西亚•张伯伦(LuciaChamberlain)的推理小说《门的另一面》( The Other Side of the Door ) [73] ,两年后《华莱士农民》开始连载查尔斯•梅杰(Charles Major)的西部冒险小说《汤姆•安迪•比尔叔叔》( Uncle Tom Andy Bill ) [74] 。此外,较常见的还有赞恩•格雷(Zane Grey)的西部小说系列、露辛达小姐(MissLucinda)的印第安之夏传奇等。这些小说背景贴近农民的现实环境,又满足了他们对超现实离奇冒险的想象,成为许多农家冬日晚餐后的共读好伴侣。最后,一些期刊还会给出有奖竞猜问题,比如1905年《密苏里乡民》有一期让读者竞猜圣路易斯世界博览会参加总人数或大选时某竞选人的总选票数,答案最接近者可获得高额奖金 [75] 。这些内容给了农民家庭围坐在壁炉边享受共聚时光的好机会,被认为是促进乡村社会理性的有力途径。

总之,自1890年以来,众多农业期刊都在朝着乡村改革的方向努力——不仅仅是简单地将新的农业知识转达给农民,还要让乡村家庭的每个人都享受到现代标准的生活,并在情感上摆脱艰难劳作中的苦闷与孤寂,感悟乡村的美好真谛,作为与城市市民平等的人、具有公共参与义务的人而存在。期刊上的社论、文章和专栏时常洋溢着进步主义气质,不断构建着进步主义的乡村“社会共识”。从这一层面讲,农业期刊已不止是农民的服务者,更是乡村社会的改革者。

1905年农业作家约翰•克莱(John Clay)曾信心十足地说:“农业的另一个新时代正在来临,这是科学的一面一书本的时代。” [76] 然而正当农业期刊高歌猛进之时,美国农业部也牵头建立起涵盖全国的合作推广体系,农业知识与技术的推广被纳入国家职能范畴。到1920年左右,随着该体系向纵深推进,农业期刊的“黄金时代”悄然走向终结。县农业推广员、家政示范员和农业电台系统化地组织起来,生动直观的新兴媒介挤占了农业期刊的位置,后者不再是农民们最为仰赖的农业知识与信息推送渠道了。1925年以来几乎所有农业期刊都从周刊转为月刊或半月刊,成为合作推广体系中普通的一份子。“大萧条”让农业期刊的生存环境雪上加霜,广告商撤资和农民渐趋保守的消费意愿给予农业期刊沉重打击。“二战”结束时,仍在运营的农业期刊从445份下降到295份,许多农业期刊停印、转售或合并到更大的出版集团中 [77] 。虽然农业期刊并未消亡,直至今天还在继续发行,但农民已能从更多媒体途径了解农业信息,这一新的现实很容易让人忽视农业期刊曾在乡村的统治性地位。

那时的农业期刊究竟在多大程度上推动了农民对现代化的接受?从这一点上说,当然不能将乡村的巨变完全归功于农业期刊。农民做出“进步选择的因素多种多样,可能与农民受教育程度提高、乡村环境变化有关,也可能只是一次偶然契机。然而,农业期刊的确是那个年代唯一面向农民大规模传播农业知识的平台,它们不生产知识,却为知识生产者与农民搭建起一座彼此联系的“论坛”,让他们就乡村生活应如何改变的问题展开探讨,这是当时其他任何社会力量都难以完成的工作。可以说在美国农业与乡村现代化历程中,农业期刊即使称不上最核心的变革力量,也至少起到穿针引线的关键作用。

那么,农业期刊是因何而走上这条乡村再造的道路的?这是否是一种必然结果?在罗伯特•达恩顿(Robert Damton)那里,书本从被创作到被阅读的生命过程都在受社会环境的限制与规范 [78] ;在唐纳德•麦肯齐(Donald McKenzie)那里,上述过程则在历史变动中构建意义 [79] 。工业化时代,农业期刊从来不是凭空发展起来的,在它背后是资本主义制度对农业生产的挟制。资本主义社会的稳定运转要求工农业经济的协同与平衡,但工业大跨步前进的代价却是残酷的,农民们因农产品价格下跌而面临生存压力,此起彼伏;城乡生活水平差距日益增大,则加重了他们的失落。因此,在城乡之间、工农业之间,国家急需一个调和的介质,而19世纪以来,农业期刊便因其持续发行的绵延特性而充当起了这一介质。它们在政府、商业环境、社会运动的影响下行使起传递农业知识和革新乡村社会的使命,以图缓和农民与城市资本之间的矛盾。很难说那些期刊人是心甘情愿还是身不由己,只不过在社会变革的洪流中,作为一个身处中间地带的群体,他们实实在在地做出了这个选择。

[13] 《草原农民》表示其服务对象是“西部勤奋劳动的农民”,并指出西部应发展与东部不同的几种农产业;

[40] 期刊编辑有时用“我的一位朋友” “我家乡的一位农民”这样的词来表示事例主角,有时也用实际人名表示。这些事例是否真实存在并不明确,尚待进一步研究。

[47] “新闻55 (yellow journalism)是19世纪80年代美国新闻业出现的一种风潮,当时不少城市报刊为了争取发行量,惯常用充斥着煽情主义与耸人听闻的做秀式报道来吸引眼球,满足读者感官享受。