快捷导航

自18世纪中叶以来,英国乡村人口与生产禀赋要素长期处于向城市输出状态,尤其第二次世界大战后英国乡村一度陷入严重衰退的状况。但随着战后实施“耕地保护运动”及系列扶持乡村经济发展的政策,20世纪60年代英国开始出现“逆城市化”现象。进入21世纪后英国乡村呈现了更大的可持续增长潜力与发展机遇。

当前英国乡村人口与经济在全英城乡占比处于较稳定的状态。但总体而言,乡村人口与经济占比相对弱,2011—2016年英国乡村经济(按国民生产增加值算)约占全英国的16%,人口比重占17%左右。(见表1)

值得注意的是,英国政府近年来实施了乡村宜居措施,城市居民倾向于迁往乡村居住,乡村区域呈现了人口持续净流入情况。英国乡村人口迁徙净流入由2014—2015年的6.49万人增长到2015—2016年的7.05万人,而城市区域人口净流出则由2014—2015年的9.43万人扩大到2015—2016年的10.51万人。

英国作为全球最早实施工业化的国家,其乡村与城市的经济结构呈现一定的趋同性,其中乡村制造业及关联产业对英国乡村经济结构的演化发挥了重要的作用。2016年,农业、林业和渔业国民生产增加值在经济结构中占比仅有2%,而乡村制造业(13%)、专业性及事务性服务(10%)、房地产业(15%)及物流、交通运输、食品服务活动(20%)等二、三产业占比高。(见表2)

在与城市的互动中,英国乡村地区抓住自身的禀赋潜力,积极参与城乡产业价值链分工并扩增乡村居民的收入渠道。英国乡村居民年总毛收入近年来增长稳定,如2016—2017年乡村居民年总毛收入的中位数超过了英国城市地区(伦敦除外)(见表3)。

由于英国政府长期实施支持乡村发展的优惠政策,吸引了各类投资主体投向乡村实业,带动了乡村庞大的劳动力市场,使城乡就业二元性差距得以缩小。20世纪80年代后,在英国“逆城市化”影响下,城市的很多发展功能逐步向乡村转移,英国乡村的就业行业分布逐渐与城市接近,呈现了更多的多样性。进入21世纪,虽然受全球金融危机影响乡村适龄工作人口的就业比率由2008年的76.3%持续下滑到2011年的74.5%,但2006—2016年英国乡村适龄工作人口的就业比率一直高于同期城市和全英格兰的平均水平(见表4)。

1.强化乡村管理模式的灵活性,注重保护乡村传统特色。目前,英国的环境、粮食和农村事务部(DEFRA)作为内阁核心部门,领导承担保护乡村自然环境,支持英国粮食和农业产业处于世界领先地位,并保持乡村经济繁荣的管理职能。同时,其下辖的乡村支付署(RPA)是面向乡村经济和社会发展的主要事务机构,负责执行英国政府的主要乡村发展计划及欧盟共同农业政策(CAP)在英国的计划实施,以确保英国有一个健康的乡村经济和强大的乡村社区。此外,英国充分发挥政府顾问机构参与乡村发展的作用,如英国自然委员会对帮助保护英国乡村自然和特色景观具有重要作用。

英国历来重视法律性规制在乡村规划和建设中的作用,乡村规划纳入“中央——郡级(次区域)——村镇(教区)”综合规划框架。第二次世界大战后英国颁布了第一个农业法,注重强化对农业耕地的保护。20世纪六七十年代,英国大城市居民开始热衷回归乡村,为此英国加大了对乡村田园景观的保护力度,颁布实施《英格兰和威尔士乡村保》,支持建设乡村公园。2000年,英国出台“英格兰乡村发展计划”,以创建有活力和特色的乡村社区,鼓励乡村采取多样化的特色发展模式。2011年农村政策办公室等机构的设立,提高了地方政府在规划中的地位,也增强了英国乡村发展的自我能动性。

2.大力推行乡村产业多样化经营,鼓励兴办乡村企业。2007年,英国执行欧盟《2007—2013乡村发展7年规划》,大力扶持乡村企业发展。根据相关统计,乡村中小企业对英国乡村经济具有积极的促进作用,2015年每万人拥有的企业数达430家,高于同期的城市数(伦敦除外)360家,同时乡村小微型企业(Business)数占比大,雇员数0人的乡村企业数占18.4%,雇员数1~9人的乡村企业数占70%,而雇员数10~49人的乡村企业数占9.9%。

英国政府特别支持乡村企业面向多样化产业领域开展经营,2015—2016年农林渔企业占英国乡村区域内注册企业数的15.30%,同样地,专业化科技服务业企业占14.87%,批发、零售及机动车修理类占13.20%,建筑业类占11.33%(见表5)。

3.政府面向乡村发展的财政投入具有系统性。英国一直重视乡村经济发展、公共社会事业和生态环境保护的投入,并有系统性的支持计划。目前,英国政府通过财政支持乡村发展的方式有:(1)BPS计划(乡村基本支付支持计划)。2017年约有7.1万农户接受该项目计划支持,资助金额达13亿英镑。(2)乡村经济发展主体(LEADER)(1)资助计划。该计划是欧盟共同农业政策在英国的执行方案,也是英国乡村发展计划的一部分,按照欧盟共同农业政策的方案,2015—2020年英国安排1.38亿英镑用于六个方面:支持乡村小微经营和农业多样化经营、振兴乡村旅游业、提高农业生产率、提高林业生产率、提升乡村公共服务水平、支持乡村文化和传统文物的保护开发活动。此外,从1978年开始,英国政府建立了农村生态服务系统(EcosystemServices),在英国国家生态系统评估基础上,深度挖掘乡村生态环境的经济价值,并强化为乡村生态系统保护提供保障。

4.加强对乡村经济发展的公共性支持服务。针对英国乡村企业规模小,乡村中小企业服务推广薄弱,且分布不集中、与中心城市距离较远等问题,近年来英国政府强化为乡村企业提供各类公共性支持服务,包括增建就业服务设施、乡村就业信息网站以及乡村超高速宽带业务等。

从2010年开始,英国政府着手建立了5个农村经济增长试点网络(the Rural Growth Network,RGNS),旨在减少对乡村经济增长的障碍如乡村企业经营场所短缺、互联网技术落后、乡村商业团体分散等问题。5个试点地区是:坎布里亚郡、西南部的中心区域(包括德文郡和萨默塞特郡)、东北区域(覆盖达勒姆郡、盖茨黑德和诺森伯兰郡)、斯温顿和威尔特郡、沃里克。2012年10月至2014年12月期间,RGNS支持了超过2600家企业,创造大约428个新的乡村企业,增加(或保护)就业岗位780多个。

美国是当今世界的农业发达大国,这既得益于其乡村广袤的自然空间,也与其不断完善的乡村全面支持政策紧密关联。特别是20世纪30年代初,面对大量农场主濒临破产的困境,罗斯福新政对经济大萧条下美国乡村振兴产生了重要影响。此后经过多年的强化和发展,美国形成了完善的乡村发展支持政策体系。

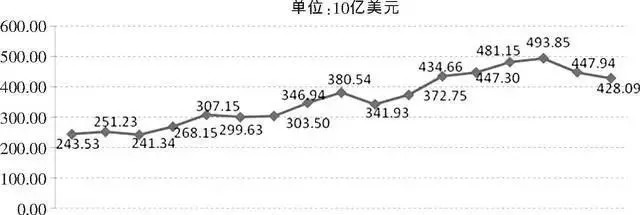

近年来,美国农业总产值虽然呈现了减少的趋势,但总体保持了较稳定的发展态势,美国农林牧渔业GDP由2000年的2435亿美元增长到2016年的4281亿美元(见图1)。美国乡村经济开放度高,是全球农产品出口的主导力量,美国农产品出口占全球比重长期维持在9%~11%,2016年农产品出口占全球比重的9.82%。农产品出口额(按SITC0+1+22+4(2)算),从2000年的543.41亿美元增长到2016年的1355.79亿美元。

美国乡村涵盖了72%的美国国土面积,拥有4600万乡村居民,但乡村人口在城乡占比中有持续下降趋势,即由1980年的18.08%下降到2016年的14.27%。乡村经济约占美国GDP的5%,其中农业虽然只占全美GDP的1.3%左右(见表6)。

第一,美国乡村就业呈现复苏的增长局面,尤其金融危机以后乡村就业有了一定的改观,乡村就业变化率由2007—2010年的-2.0%扭转为2010—2015年的0.8%。第二,美国乡村就业不仅局限在农业、采掘业等传统乡村产业部门,而且乡村制造业、服务业、贸易也占据相当比重。2015年农业、采掘业等传统产业部门提供约5%的乡村薪资性岗位,乡村制造业提供的薪资性岗位数为15%,而服务部门领域的薪资性岗位数增长较快,尤其是教育与医疗业(占25%),贸易、交通运输及公共服务业(占20%)及乡村休闲业(占11%)等领域。第三,美国乡村居民近年来收入保持了温和的增长,2015年人均收入和工作岗位均收入比2014年分别增长了2.5%和0.3%。

家庭农场是美国乡村经济发展的重要基础,其占美国土面积40%以上,农场主要由谷物种植地和牧场地构成,二者面积占农场面积达近90%。在美国农场经济中,大型家庭农场对美国乡村经济具有明显的带动作用,2016年美国大型规模家庭农场(生产经营额:1,000,000美元——4,999,999美元)农场个数占比虽仅为2.9%,但农场产值占比达45.2%。

美国乡村管理机构起源于19世纪20年代。1862年林肯总统批准组建美国农业部(USDA)。此后,根据实际需要逐渐增设或重组相关职能部门,1996年才形成现有美国农业部的组织机构。随着机构设置的演变,美国农业部职能也发生了重大变化。目前,按照美国乡村发展的管理框架,美国农业部下辖的乡村发展署通过三个事务性机构予以执行,即乡村住宅服务局、乡村商业合作服务局、乡村公用事业局,对这三个部门赋予不同的管理职能目标。

美国乡村规划法规体系完善,可分为联邦、州、地方政府3个层级,涉及乡村规划的联邦层级法规包括《农业法案》《土地法》《国家环境政策法》(NEPA)及《住房法》等。但由于乡村地区差异性大,联邦法规一般具有较大的弹性。美国对乡村规划实行严格的功能分区制度,明确划分土地使用类别,通常用道路、景观区和绿化带分隔农业产生区、乡村居住区、商业功能区等不同功能区。

美国政府采取多种措施刺激乡村经济复兴,包括四大类计划措施:商业与产业类发展计划(商业与产业信贷担保计划等)、专门性计划(循环计划、乡村小型企业支持计划、乡村商业公司授信计划、乡村经济发展计划等)、合作性计划(增加值生产授信计划、乡村合作发展授信计划、弱势群体生产授信计划、1890土地授信制度创新发起、乡村经济影响合作研究计划等)、乡村能源计划(生物质提取信贷支持计划、高级生物燃料计划、再生动力支持计划、乡村可再生能源计划等)。这些刺激性举措以确保美国乡村高质量的就业机会、乡村商业繁荣及可持续能源供给等,受益群体包括乡村居民个体、乡村公司、合伙人、公共个体、非营利公司、印第安土著、私人企业等等。

政府在乡村公共基础设施服务方面,建立了三大领域支持投资计划,即面向乡村电力计划、乡村通信和宽带计划、水资源和环境支持计划。这些计划以促进乡村公共基础设施的多元化投资、乡村居民生活质量的提升,以及乡村生态环境的保障等。2009—2016财政年度美国财政资助乡村发展的各类项目达138.94万个,资助金额为2534.34亿美元。在具体的行业领域方面,如2016财政年度美国在乡村可再生能源领域资助了1900个项目,资助额达3.09亿美元;在乡村电力系统升级改造领域资助额达39亿美元,受益547万家农户。农业生产方面的公益服务包括农业科研、农业推广咨询服务、动植物疫病防治、农产品检验与质量控制等。

美国把财政支农政策纳入立法,各任期政府的财政支农政策调整都是通过农业基本法的不断修正来实现的。从1933年《农业调整法》到2014年农业法案,美国先后出台20余部农业基本法和100多部专项法,已形成完整的农业法律支持体系。在美国财政支农200多年的发展历程中,财政支农的规模、力度和范围不断强化。

美国一直重视创新税收制度激励乡村发展措施,如针对小于5个雇员的乡村小型企业初创或扩大经营活动的投资需求,美国各州可制订相应的投资税收信贷细则,税收信贷额度可达小型企业投资额度的30%。蒙大拿州制订了针对乡村退休人员的收入税收激励措施,鼓励向乡村社区捐赠个人资产用于乡村社区的公共性事业发展,过去5年已向乡村社区捐赠7400万美元。

从英美两国发展经验看,在进行乡村规划和建设时两国普遍从自然环境、资源禀赋、乡村经济水平和人口分布等方面加以考虑。两国作为全球老牌发达工业国,乡村相对于城市处于发展滞后情形,周期性爆发的经济危机使得乡村发展面临巨大的压力。为此,两国针对乡村发展的外部环境以及乡村经济占比不高的现实状况加大了进行统筹协调力度,制定了系列乡村发展增强计划,以确保乡村人口稳定、经济可持续和构建具有竞争力的乡村生产体系。

英美乡村规划和建设普遍基于多元目标综合推进,其中改善乡村基础设施条件是普遍的首选。如自2009以来美国农业部辖下的农村公用事业服务局面向近700万名乡村居民、36.4万个农村企业和3.2万个社区投资建设新的和改进宽带服务设施,同时通过超6700个水资源和废水环境处理的乡村基础设施项目,帮助保护了2000多万乡村居民的健康。此外,支持了5500多个远程乡村学习和远程医疗项目,提高了美国乡村医疗保健和教育的可获得性和质量水平。同样地,英国自2010年实施建立一个宽带和移动网络工程计划来帮助农村经济,即通过7.8亿英镑投资超高速宽带计划推动英国乡村电信业转型。

农业规模化经营是英美乡村产业发展政策的重要内容,目的在于整合乡村资源,提高乡村经济发展的规模化水平。如1935年英国有680万个家庭农场,到20世纪80年代末减至200万个左右,单个农场面积在不断扩大。美国单个农场面积大于100公顷的占近50%。

英美政府大力支持发展现代乡村高附加值产业,普遍重视发展乡村旅游业,在乡村规划与建设中,注重培育生态型乡村发展理念。如英国政府2010年开始推出了乡村旅游发展基金,目的是吸引更多的人到乡村地区,其已经投资了1200万英镑支持鼓励英国乡村旅游的营销推广运动,还通过英国乡村发展资助工程投资了600万英镑用于乡村旅游目的地建设,这包括支持乡村社区改善当地的道路网络和塑造标志性景观。

英美两国重视贫困与偏远乡村区域的可持续发展问题,积极倡导发挥政府扶持功能,在政策、资金、制度等各方面提供大力支持。如美国针对最贫困和偏远的乡村区域,在2010年发起了乡村“锋线力量”(Strike Force)额外援助倡议计划。通过该倡议,2016年美国农业部向高贫困乡村区域投资超过8.2亿美元。美国农业部还通过乡村社区经济发展(CED)计划,为贫困乡村提供乡村经济维持发展资助,2016年美国农业部乡村发展中心确定了261个CED目标乡村,向这些地区投资了21亿美元。在2016财政年度,美国还面向印地安乡村和阿拉斯加土著区域投资超过3.65亿美元,用于支持美洲印第安人和阿拉斯加土著区域的住房、乡村社区设施、公用事业和乡村商业等。

要按照“统筹合理、科学规制”的指导思想,借鉴英美乡村立法规划的经验,坚持乡村振兴制度框架体系中法制性规制机制的作用,促进乡村振兴规划与建设的机制化和法定化。各地可根据实际情况制定促进乡村振兴的地方性法规及规章,全面夯实乡村振兴的法治性基础。

要发挥政府的引领作用,针对我国乡村呈现收缩和空心化的现实特征,因地制宜加紧全面完成乡村振兴建设的全域规划编制工作。规划理念应从增量型规划逐渐向绿色型规划转型,强化历史文化名村和传统村落的保护与管理。要充分依托乡村自然、传统农耕文化、生态的可持续禀赋优势,大力改善内陆省份乡村劳动力长期空心化的困境,构建现代乡村发展要素禀赋的坚实支撑体系,使乡村的可持续发展功能得到再塑。

要着力提高乡村农业生产与经营的规模化水平,以绿色型乡村园区经济为核心载体,优化现代乡村的生产力空间布局结构。要大幅提高我国农作物生产的资本有机构成水平,增强农作物投入产出的规模化效应。可参照英美乡村企业的发展经验,围绕乡村特色产业,按禀赋优势原则强化专业化分工,鼓励发展各种类型的乡村企业,发挥中小微型乡村企业振兴乡村经济的能动效应和集群效应。

孤立的农耕生产活动不会提升土地的附加值,要充分挖掘和拓展农业的功能,发展创意农业,扩大农业加工增值环节,促进农业产业链条延伸。强化振兴乡村第二、三产业,促进乡村一产与二、三产业尤其是现代服务业的深度融合。积极开发农业多种功能,大力发展休闲农业、定制农业、会展农业、观光体验农业等新型业态,使乡村产业更具多样性和创新性。

应优化面向乡村振兴发展的财政保障机制,全面助推乡村综合性领域改革。要充分发挥财政资金的激励性引导作用,确保财政投入结构与乡村振兴重点领域相适应。我国财政要将涉及村级公益事业的财政奖补资金,与美丽乡村建设、农耕文化保护传承、村级组织运转的资金保障、农业生产专项资金补助等工作相结合。

实施乡村振兴战略需与打赢脱贫攻坚战相辅相成,我国贫困乡村的振兴发展应大胆创新,要鼓励面向贫困乡村扩大财政供给,引导城市及海外工商资本等各类社会资本共同参与贫困乡村振兴。可尝试针对深度贫困和偏远乡村制定定向脱贫战略计划,并试点发行面向深度贫困和偏远乡村项目融资的专项债券,支持深度贫困与偏远乡村区域公益性项目优先建设。

乡村振兴要始终把公共服务基础设施建设作为重中之重,应优先将学校、医院、图书馆、广场等公共基础服务设施纳入乡村规划建设,不断改善乡村交通、通信设施及能源供给设施;加大公共财政面向乡村基础设施建设的覆盖力度,推进城市公共服务建设和社区建设向乡村延伸,在乡村振兴战略框架下创新构建“城市与农村命运共同体”。在具体的乡村公共供给服务模式方面,建议推广以政府和社会资本合作的运作模式(PPP模式)促进乡村公共基础设施的供给效率。

实施乡村振兴规划和建设必须要有长效管理,应通过完善乡村社会保障体系举措,解决乡村农民发展遇到的问题,为乡村可持续发展提供保障。要适应信息化和智能化发展形势,不断完善乡村互联网,全面普及乡村数字化建设,在有条件的地区构建一批智慧型乡村示范典型。